国民1人あたり年間2,000km以上を鉄道で移動するスイス人は、世界有数の鉄道ファンといわれます。総延長約5,300kmの路線網はヨーロッパでも屈指の密度を誇ります。なぜ内陸の小国スイスが、ここまで広範かつ高地にまで及ぶ鉄道網を築き上げるに至ったのでしょうか。その歩みをたどってみましょう。

水路から鉄路へ:基盤づくり

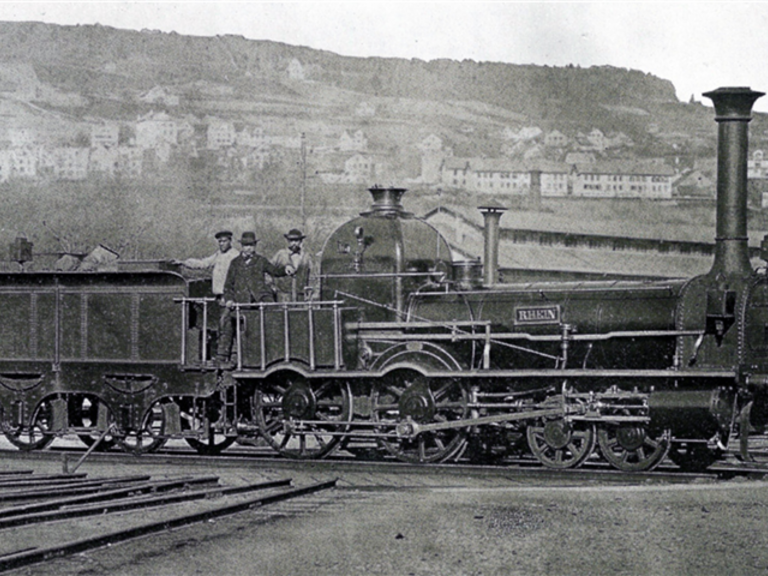

1820年代、英国・フランス・ドイツで鉄道建設が進むなか、スイスは道路と河川輸送に依存していました。国内鉄道の構想は早くからあったものの、州ごとの対立や商業的な思惑で停滞。しかし1844年、フランスのストラスブール=バーゼル間の開通をきっかけに状況は一変。1847年にはチューリヒとバーデンを結ぶスイス初の自国建設 の鉄道が誕生しました。名物菓子パンを運んだことから「スペイン風パン鉄道(Spanisch-Brötli-Bahn)」と親しまれました。

国を結ぶ鉄道網の発展

1852年に制定された連邦鉄道法が、民間事業者による鉄道建設を解禁、全国で路線が拡大しました。チューリヒやヴ ィンタートゥールは交通の要所となり、オルテンのような小都市も急成長しました。1860年には鉄道密度で欧州トップに躍り出ます。わずか8年余りで驚異的な成果を成し遂げたのです。

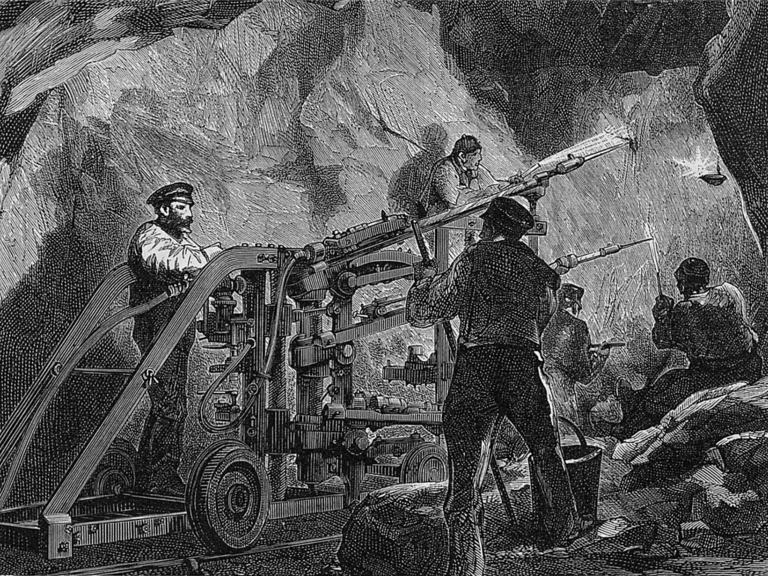

アルプスを越える挑戦:ゴッタルド鉄道

北と南をアルプス越えで結ぶゴッタルド鉄道は、スイスの野心的な挑戦の象徴です。アルフレート・エッシャーの指揮のもと、総延長206km、当時世界最長となる15kmのトンネルを含む大事業が展開。過酷な環境で多くの労働者が犠牲となりましたが、国際的な投資とスイス人の不屈の決意によりトンネルは1882年に開通し、世界的な偉業として称えられました。

高みへの挑戦:ユングフラウ鉄道

その後もスイスの挑戦は続きます。アドルフ・グイヤー=ツェラーが発案したユングフラウ鉄道は、標高3,454mのユングフラウヨッホ駅へと至る欧州最高地点の鉄道です。雪と氷、岩盤を相手にほぼ手作業で建設され、1912年に開通しました。

鉄道網の統合:国有化と電化

20世紀初頭、各私鉄はスイス連邦鉄道(SBB)へ統合されました。戦時中の石炭不足を契機に電化を進め、1967年には最後の蒸気機関車が引退。世界初の「全線電化国家」となりました。

信頼の象徴:正確な鉄道システム

時間に正確な国スイス。その象徴が鉄道です。1944年には SBB の技術者ハンス・ヒルフィカーが赤い秒針で知られる駅時計を設計、鉄道網全体の時間が統一されました 。1982年には「パターンダイヤ」を導入し、一定間隔で列車が発着するシステムを確立しました。これにより鉄道はより直感的で使いやすくなり、日常生活に欠かせない存在となりました。

未来へ:MTIJ 2025でのスイス鉄道

こうした歴史が示す通り、スイスの鉄道には精密さ、技術力、信頼性が脈々と受け継がれています。2025年11月26〜29日に千葉・幕張メッセで開催される「Mass-Trans Innovation Japan(MTIJ)2025」では、その伝統と革新が出会います。 今回もSwitzerlandiss Global Enterprise SGEは、スイスレール鉄道産業協会(Swissrail)およびスイス・ビジネス・ハブとともに、スイス・パビリオンを出展。鉄道、インフラ、電化、スマートモビリティなどの分野で、スイスの高品質な技術とイノベーションを紹介します。 この展示は単なる製品紹介にとどまらず 、スイス鉄道が育んできた革新と精密さ、国境を越えた協力の物語の延長線上にあります。TIJ 2025で、スイス鉄道の伝統がどのように最先端のソリューションへと活かされているのかを、ぜひご体感ください。